チモシーの収量を維持するための管理

|

|

チモシーは寒さに強く、栄養価の高い牧草ですが、経年化にしたがって衰退しやすいという弱点があります。今回はチモシーの収量を継続的に維持するため、1番草収穫後の衰退を防ぐ管理について説明します。 |

|

1番草収穫後、チモシーはどのように再生するか |

|

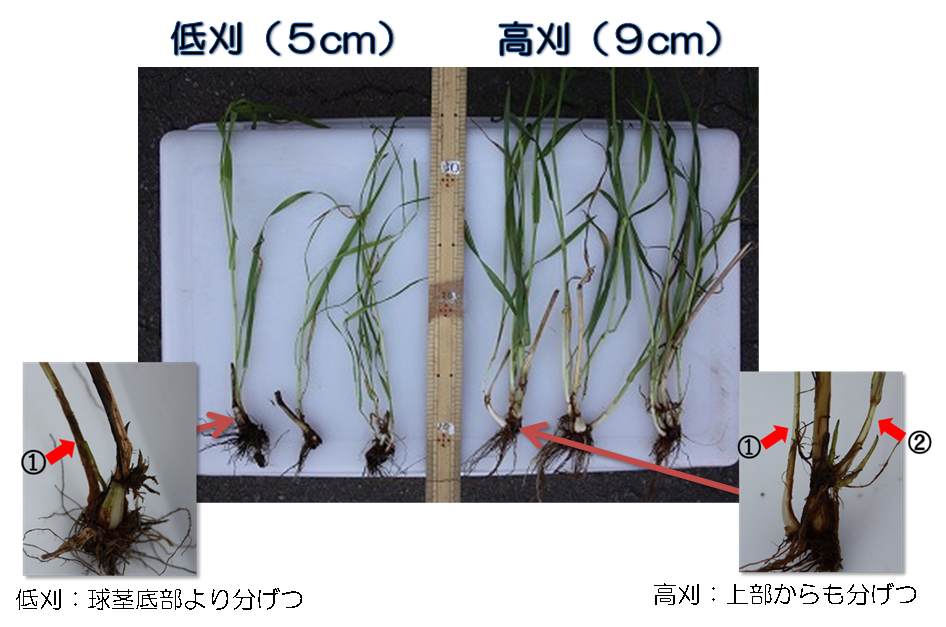

チモシーは、1番草収穫後に刈り取られた茎が枯死しますが、株は生きているので地ぎわから新たな茎(分げつ)が発生します。この分げつは、2番草として収穫されても枯死せず、再生して翌年の1番草となります。 |

| チモシーの維持管理 1 刈取り高さ(刈高)を高くする |

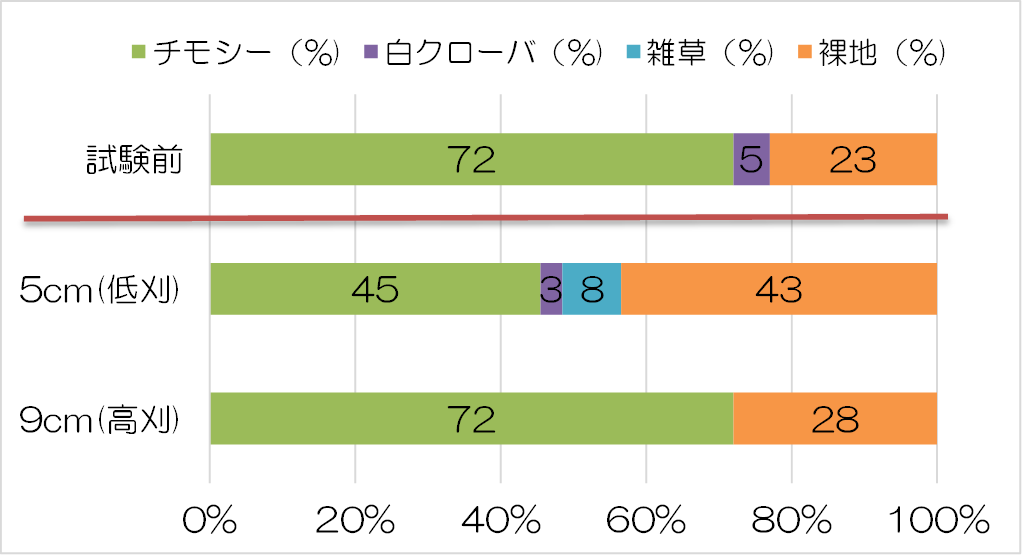

| チモシーの1番草の刈高は、その後発生する分げつ本数に影響します。 弟子屈町で刈高 9cm(高刈)と刈高 5cm(低刈)の比較を行った結果、高刈を行ったチモシーの分げつ本数が多くなりました(図1)。さらに低刈では翌年にチモシーが衰退し雑草が増えたのに対し、高刈では植生が維持されました(図2)。 高刈を実施するため、モアコンにソリをつけたり、カッターバーを調節してみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|

図1 チモシー1番草の刈高と分げつの様子 |

|

|

|

図2 1番草の刈高と翌年の植生割合 |

| チモシーの維持管理 2 1番草の収穫後の追肥を確実に行う |

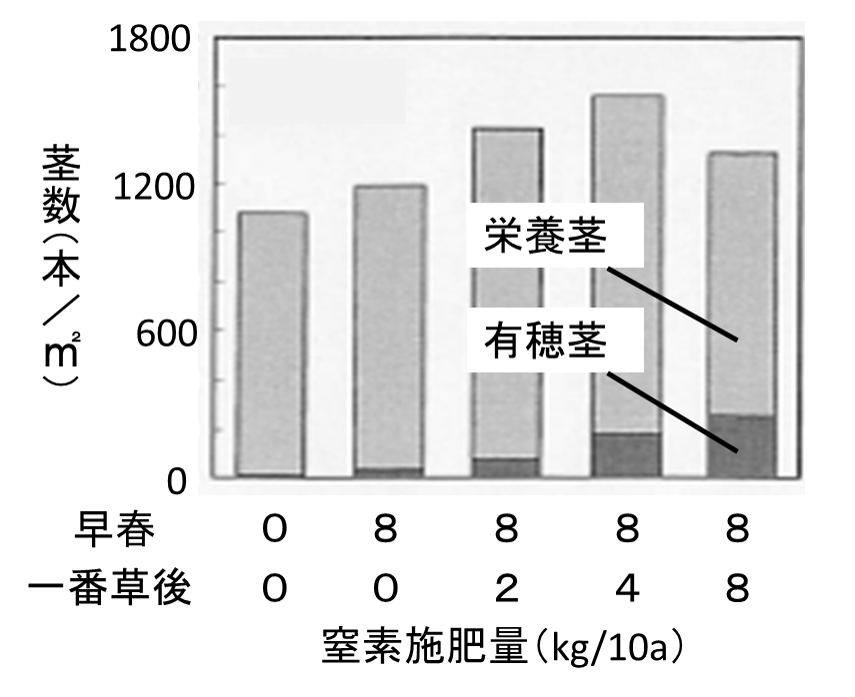

| チモシーの1番草収穫後の追肥も、その後発生する分げつ本数に影響します。 追肥を行わない場合より、追肥を行うほうが分げつ本数が多くなります(図3)。 |

|

|

|

図3 チモシー1番草刈取り後の窒素施肥量と2番草の茎数(松中,1987) |

|

追肥を行わないと2番草だけでなく翌年の1番草の分げつ本数も少なくなってしまうので、追肥は確実に実施しましょう。 |