乾乳期管理について~過肥編~

乾乳期管理を成功させることが、牛を健康に保ち、分娩前後の事故率減少や受胎率の向上等、生産性の向上につながります。

今回は、乾乳期管理でよく問題となる過肥牛の対策について、当普及センターでの活動事例を踏まえ、ご紹介します。

過肥が悪い理由

分娩時に過肥の牛は、

(1)代謝障害などの疾病にかかるリスクが高くなる。

(2)乾物摂取量も低下し、分娩後の立ち上がりが良くない。

などのリスクを抱えます。

リスクを軽減するには、牛が過肥にならないように注意しなければなりません。

過肥のメカニズム

泌乳後期または乾乳期のように乳生産のための栄養要求が減少する時期に、高エネルギー飼料が過給された場合、余剰のエネルギーが脂肪として蓄えられ、牛は過肥になります。

また、一部の過肥牛は分娩後に体脂肪を過剰に動員するために食欲が低下し、乾物摂取量が低くなります。これはボディコンディションスコア(以下BCS)の高い牛ほど乾物摂取量の立ち上がりが悪く、ケトーシスや脂肪肝などの代謝リスクが高くなります。

写真1 過肥牛(BCS:3.75)

過肥を防ぐために

前述とおり、乳量に対しエネルギー量が過剰になりやすい、泌乳後期から過肥の対策を行いましょう。

対策として、

(1)乳量に対してエネルギー必要量が過剰にならないよう、エサの濃度を調節する

(2)定期的なBCSのモニターで牛の状態を確認する

(3)乳検でMUNやP/F値が適正かどうか確認する

などが考えられます。

過肥になってしまった場合

泌乳後期であれば、エサの濃度の見直しなどを行ってBCS調整します。しかし、乾乳中にBCSを落とすと、体脂肪の動員につながり「脂肪肝」のリスクが高まります。そのため、乾 乳中はBCSの維持に努めます。

改善事例

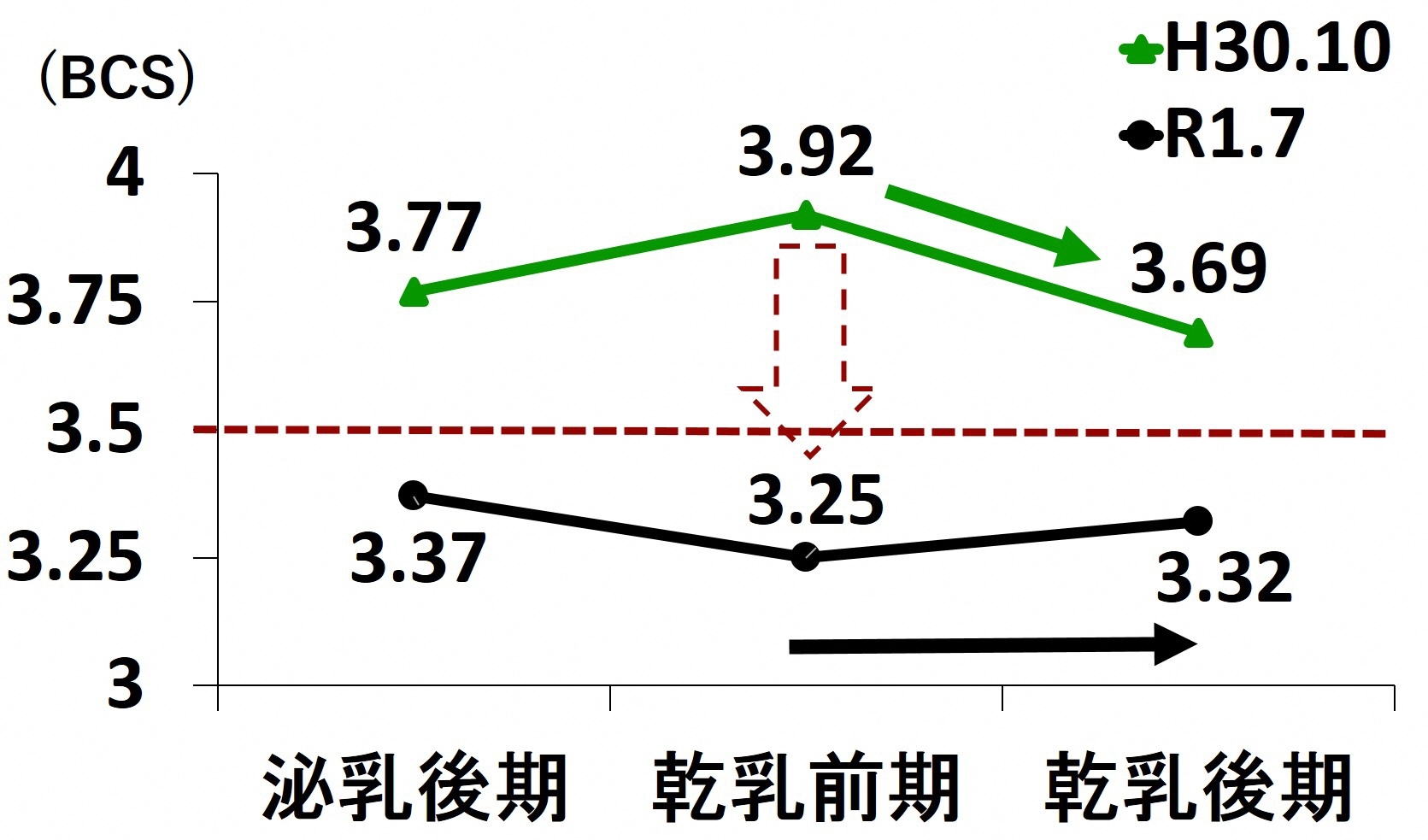

A農場では、過肥牛が多く、死産割合が高かったため、分娩時のBCS3.0~3.5を目指し、過肥牛の改善を図りました。

(1)泌乳後期の栄養管理

A農場はフリーストール牛舎で、乳量設定が36kg/頭・日のTMRを給与していました。それに対し実際の乳量は平均32kg/頭・日で、エネルギーの過剰摂取がみられ、泌乳後期牛のB CSは平均3.77でした。

そこで、TMR濃度を乳量設定32kg/頭・日に見直しました。

結果、BCSを3.37まで落とし、乾乳期の変動を少なく出来ました( 図1)。

図1 BCSの推移

(2)放牧地を活用した運動

乾乳牛はBCS維持のため、乾乳前期牛を放牧させました(写真2)。

写真2 運動する牛

(3)実践結果

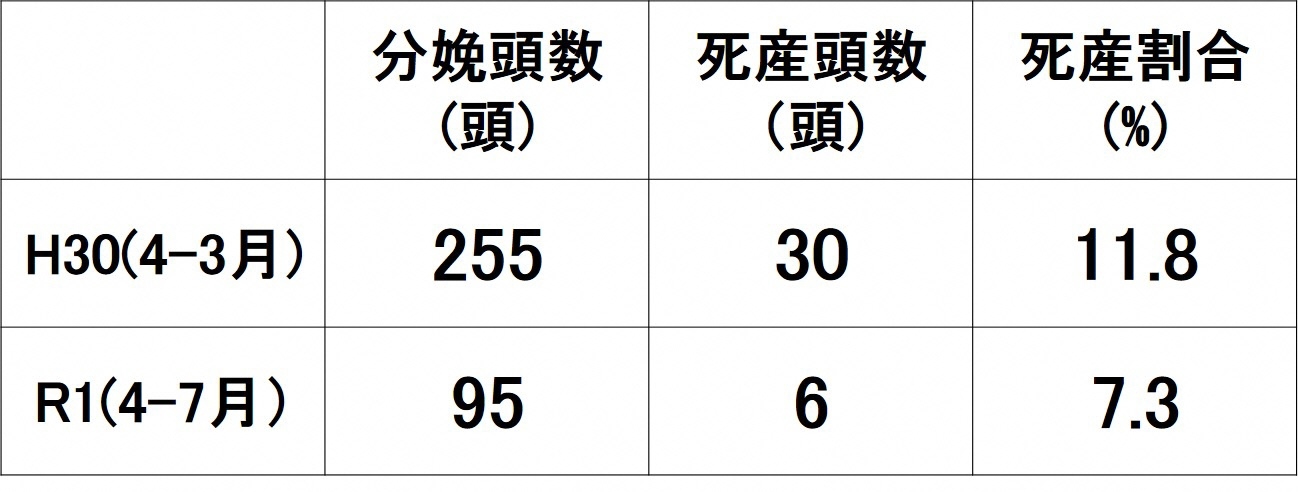

分娩時のBCSを目標とした3.0~3.5の範囲に留めることができた結果、子牛の死産頭数割合は平成30年と比較し、令和1年7月時点で4.5ポイント減少させることが出来ました。

図2 子牛の死産頭数割合

最後に

つなぎ飼いや分離給与など飼育方法に応じた様々な改善方法があります。

様々な改善方法については、普及センターにご相談ください。

(令和元年9月 釧路中西部支所作成)