PAGs検査をうまく活用して

「牛の繁殖をうまくまわす」・・・このことは搾乳農家であれば、常に考えるべき永遠の課題で、牧場経営を左右するキーポイントの一つであることは間違いありません。

そこで注目されるのが、PAGs検査(通称パグ)の活用です。

PAGs検査とは

PAGs検査とは胎盤より分泌された糖タンパク.を、乳汁サンプルから検出して早期妊娠判定が可能な、画期的な検査です。

特長としては人工授精後28日目以降から判定が可能で、判定精度は超音波診断(エコー)による妊娠鑑定と同等ともいわれています。

PAGs検査の肝は、『いかに早く不受胎牛を発見して、次の発情回帰に備えることができるか』にあります。

PAGs検査は、直腸検査のために対象牛を探索して保定することなく、サンプル採取を通常の搾乳時に行えることも大きなメリットの1つです。このことはフリーストール飼養の酪農家にとっては大きな省力化になります。

PAGs検査の改善効果

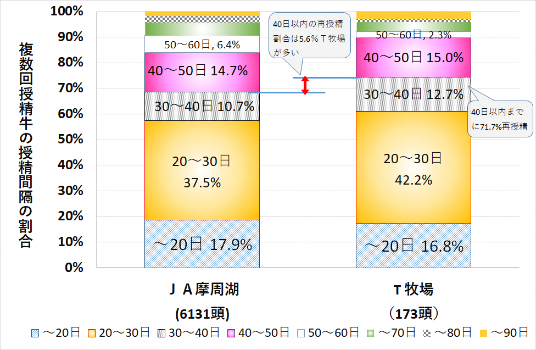

下のグラフは、PAGs検査を積極的に活用しているT牧場の事例で、複数回の授精が行われた乳牛において、授精間隔の頭数割合を示したグラフです。

摩周湖農協管内の授精間隔が得られた乳牛群の割合と比較すると、T牧場の牛群では、40日以内の再授精割合が71.7%と、5.6%高い結果が得られました。

PAGs検査の精度と留意点

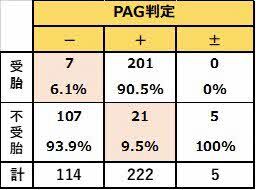

次に弟子屈町の8戸で実施された262頭のPAG検査(341例)を受けた牛が、その後実際にはどうだったのかを調べました。

「-」判定を受けた牛の約6%が、実は受胎していた、逆に「+」判定を受けた牛の約10%の牛が受胎していなかった、ということがわかりました。

この原因は、PAGs検査の実施時点で糖タンパク量が高値だった。その理由として、その後胚死滅や流産が生じた可能性が考えられます。

しかし9割以上は概ね判定可能である、ということを踏まえ、次の図のとおり、妊娠維持確認の再検査をすると良いと考えられます。

ノンリターン法(NR)と併せて

授精後100日以降に妊娠維持の確認としてPAGs検査を実施することで、受胎後の胚死滅や流産といった事象により、乾乳牛にする時に、「あれ、腹に入っていなかった!」というような事に、いち早く気付く手法としても活用できます。

PAGs検査の利用法

PAGs検査の利用法としては、隔週1回あるいは各月10日おきに対象牛を抽出し、定期的に実施日を定めて行うと良いでしょう。

乳検に加入している方は、検定日のサンプル採取時に対象牛のPAGs検査も同時に行えるオプションもあります。

詳しくは北海道酪農検定検査協会釧路事業所(標茶町)、農協、NOSAI改良担当係にお問い合わせ下さい。

(令和2年11月作成)

この情報は、2020年12月に本所が地域の農業者向けに発出したものです。