牧草の萌芽

イネ科牧草は、平均気温が5℃になると生育を開始し、これを萌芽と呼びます。遠目からは枯れ草ばかりに見えますが、ほ場に入ると新しい茎葉が生育を開始しているのがわかります(写真1)。

写真1 萌芽期の草地

釧路北部地域の萌芽期

チモシーは、萌芽のタイミングに合わせて施肥をすることで、有穂茎(穂が出る茎)が増えるため、1番草の収量が増加します。

釧路北部地域の萌芽期は、表1のとおりです。

表1 釧路北部地域の萌芽期

施肥の時期

施肥の時期は、できる限り萌芽期に近く、トラクタが草地に入れる程度にほ場が乾いた時期が、適期と言えます。

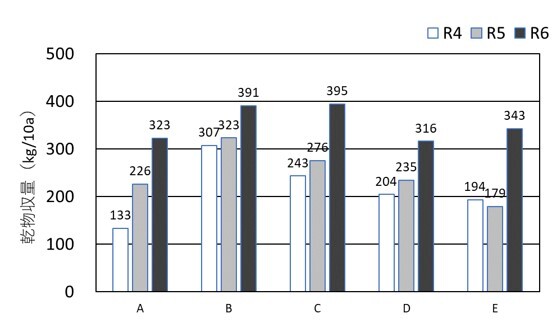

図1は、令和4年から6年にかけて施肥時期を早めた5戸の農業者(A~E)における、1番草収量の変化です。5戸の施肥時期の平均は、令和4年が5月6日、令和5年は4月30日、令和6年は4月26日でした。施肥時期を早めるにつれて収量も増加しており、適期施肥が収量増加に寄与したと考えられます。

施肥作業は、「散布跡がわかるように牧草が伸びてから」という声も聞かれますが、近年はGPS/GNSSガイダンスシステムの導入により、タイヤ痕がつかなくても正確な作業が可能となりました。手持ちのスマートフォンやタブレットと、市販のGPS/GNSSアンテナによる比較的安価なガイダンスシステムもあります。詳しくは、普及センターまでお問合せください。

図1 施肥時期の早期化による1番草収量の変化(普及センター調査)

糞尿散布について

春にスラリーを散布する場合も、早期に行いましょう。肥効を高めると同時に、サイレージ原料草へ糞尿が混入することによる発酵品質低下を防ぎます。5月上旬までを目安に、散布を終えましょう。

散布の量・濃度にも注意が必要です。過剰な量の施用は、牧草中の硝酸態窒素濃度を高める可能性があります。また、粘性の高いスラリーは、牧草への付着が多くなり、サイレージの発酵品質低下につながるリスクがあります。

機械等の準備を早めに行い、計画的に散布しましょう。

この情報は、2025年4月に地域(弟子屈町、標茶町、釧路町)の農業者向けに発出した技術情報です。